竹类病虫防控与资源开发四川省重点实验室

联系人:杨老师 联系方式:18608331380

竹类病虫防控与资源开发四川省重点实验室于2015年经四川省科学技术厅批准、 四川省人民政府授牌成立,立足‘竹类病虫防控 ’与‘ 资源开发 ’研究领域,创建基础性、跨学科和开放式重点实验室 。建设高起点 、高标准和高目标 的科技创新平合 ,塑造行业技术创新领军人 物,培养有影响力的技术专家。

竹类病虫防控与资源开发四川省重点实验室经过近10年的建设,在实验室主要方向取得阶段性、标志性成果,使我省竹类资源产业化利用研究的整体水平达到国内领先水平,部分领城达到国际先进水平。

实验室以乐山师范学院杨瑶君教授为主任、乐山师范学院农向教授、 四川省农竹建筑景观设计有限公司董事长陈其兵教授和乐山师范学院生命科学学院副院长代发文博士担任实验室副主任; 学术委员会由舒红兵院士、 国务院参事杨忠岐教授等13名国内知名专家组成 。另外,还在宜宾设立了竹类病虫防控与资源开发四川省重点实验室宜宾职业技术学院分中心。

实验室固定研究人员共计57人,高级职称以上26人,初中级职称22人,其中博士30人,硕士 19人,年龄46-55岁占17.0%,45岁以下占79%,55岁以上占4%,人员结构以中青年高学历教师为 主,形成了一支学术水平较高、在国内外有影响力的科研团队。

乐山西部硅材料光伏新能源产业技术研究院

联系人:胡老师 联系方式:18180059008

乐山西部硅材料光伏新能源产业技术研究院( 以下简称:硅研院) 于2021年2月7日挂牌成立 。产研院以“科技引领、技术创新、整合资源、形成合力、集中攻关、 国际领先 ”为宗旨, 建成“立足四川、面向西部、辐射全国 ”的硅材料光伏新能源产业技术创新平台、成果培育与转化平台、高端人才培养及引进平台、 国际交流合作平台,并以科研为引力,通过产研院平台进行集中整合优势力量进行技术创新,形成合力攻克技术难关,建设“ 中国绿色硅谷 ”,打造出一条产值破千亿的光伏全产业链集群,成为国内领先、 国际一流的新型硅材料光伏新能源产 业研究院。

硅研院的功能:

一是决策咨询服务。

为市政府和行业企业做好战略规划、重大项目咨询论证服务。

二是技术研发服务。整合行业创新资源,降低创新研发成本,突破行业关键共性技术。

三是创新成果转化。构建转化平台,加快高质量科技成果落实转化。

四是开放交流合作。搭建平台实现人才交流和项目合作,提升乐山硅材料光伏产业在全国乃至全球的集聚辐射带动力。

五是提供行业公共服务。助推硅材料产业绿色发展和高质量发展。

对此,硅研院下设战略决策咨询部、技术研发部、基础科学研究部、成果转化与服务部四 大模块以满足上述要求以及延伸需求,在不断完善自身建设的基础上,努力融入乐山硅材料光 伏产业技术提质升级等重大项目工程,实施研发能力、科创智力、战略定力的有机结合,竭力 做到服务地方经济与产业的转型需求。

四川特殊教育发展研究中心

联系人:梁老师 联系方式:13698383246

四川特殊教育发展研究中心( 以下简称中心) 是四川省高校人文社会科学重点研究基地, 于2014年7月经四川省教育厅批准设立。中心始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导,坚持实事求是和与时俱进,坚持理论创新与实践创新,坚持学术规范与质量意识,不断推 动四川省特殊教育事业发展 。 中心由四川省教育厅和学校共建,乐山师范学院负责中心行政管 理,并为中心的科学研究和日常工作提供人、财、物等方面的支持 。 中心聚焦国家和四川省特 殊教育高质量发展目标任务,整合四川省特殊研究资源,组织优秀学术人才针对特殊教育领域 和经济社会发展中的重大理论与实践问题开展学术研究,在成果产出、资政建言、学术交流和 服务社会等方面发挥带头作用 。 中心有特殊儿童权益与社会支持系统、教康整合、特殊教育教 师教育三个方向。

经过近十年的建设与发展,中心现有专兼职研究人员40余人,10余人具有博士学位,专业涵 盖学前教育、基础教育、职业教育和高等教育领域 。承担国家、省部级课题10余项,出版学术 专著10余部,发表高水平论文100余篇,有三项成功获得省级领导肯定性批示。

展望未来, 中心将推进“承上连中启下 ”的运行机制,积极汇聚特殊教育研究人才,赋能 特殊教育改革发展,秉持学校特殊教育的中心地位, 以服务特殊教育高质量发展为宗旨,组织 学术人才针对特殊教育发展中的重大理论与实践问题开展高水平学术研究,坚持科研、教学、 服务与育人一体化建设,充分发挥科研成果的资政育人和服务社会的功能。

四川旅游发展研究中心

联系人:郭老师 联系方式:13981384661

四川旅游发展研究中心是在原乐山师范高等专科学校与中国科学院成都山地环境研究所联 合成立 的旅游研 究所(1986年 , 四川乃至全 国最早 的旅游科学研 究机构之一 )基础上 ,于 2002年以四川省教育厅人文社会科学重点研究基地“ 乐山师范学院旅游发展研究中心 ”的名义 正式挂牌成立。2006年以A级优秀标准通过四川省教育厅评估验收,更名为四川旅游发展研究中 心。2007年,通过四川省社科联评审,确定为四川省哲学社会科学重点研究基地。

四川旅游发展研究中心现有专兼职人员23人,其中:专职人员6人,教授4人,副教授1人, 讲师1人(博士3人,硕士3人);兼职人员17人,教授10人,副教授5人(博士10人,硕士3人)。 已在旅游经济与区域发展、遗产保护与文旅发展、生态旅游三个方向形成了研究特色。

四川旅游发展研究中心围绕旅游科研中心、人才培养中心、学术交流中心、情报信息中心 和咨询服务中心五大目标任务进行建设。具体任务有:

第一,受四川省教育厅的委托,从2002年开始,归口管理四川省教育厅旅游科学研究项目, 受理我省各高校及个人的旅游类课题申报管理。

第二,从2007年起,协助四川省社科联完成有关四川旅游研究的基地项目 申报管理。

第三,旅游科研服务 。主要围绕四川旅游发展重大发展问题组织专家研究,促进旅游学科 建设发展,繁荣四川旅游理论,服务四川旅游学科发展。

四川旅游发展研究 中心 已成为 四川乃至西部最重要 的旅游研究基地之一 。20 18— —202 1 年,为省内外60多个高校和科研院所立项课题226项,强有力地支持相关高校旅游学科建设。近 四年,中心专兼职人员共主持国家级项目4项、省部级项目18项,市厅级项目23项;发表论文

100余篇,其中核心期刊26篇,SCI检索11篇,EI检索1篇; 出版著作20部;提供咨询报告26篇, 被市厅级及以上机构采纳或批示的报告18篇。

中心立足乐山,服务全川旅游经济、遗产保护与开发和乡村振兴 。 四年来,共完成各类策 划规划25项,辅导创建国家4A、3A级景区、省级度假区10个,协助四川乌蒙山区3个县区获得旅 游扶贫示范县、2个县区获得天府旅游名县候选县。在地方公共文化专项规划、旅游发展专项规 划等新一轮的四川省两项改革“后半篇 ”文章中做出新的贡献。

四川省社会科学高水平研究团队

联系人:佘老师 联系方式:18981397009

农村教育的历史发展与当代改革研究团队自2015年6月获批成立以来 ,在省社科联的指导 下,团队负责人带领全体成员,精诚一致、 团结协作,研究定性在“农村教育 ”,定位于“ 历 史发展与当代改革研究 ”,通过文献法、调查法、个案分析法、经验总结法等研究方法有序开 展团队科学研究活动,取得了一系列丰硕的研究成果 。截至到2022年,获批省部级以上科研项 目近20项; 出版学术著作近20套,合计近200部(册) ;发表高水平论文50余篇;获得省部级以 上科研奖近10项。 目前团队中教授6人、副教授6人,其中,博士5人,在读博士1人。

四川郭沫若研究中心

联系人:廖老师 联系方式:18683343866

四川郭沫若研究中心是集郭沫若文化研究和开发为一体的科研实体, 由四川省社科联、教 育厅和乐山师范学院共同建设 。其前身为成立于1983年的乐山师专郭沫若研究室,是全国较早 成立的郭沫若研究机构之一 。2005年11月挂牌成为四川省教育厅人文社会科学重点研究基地, 2007年10月升格为四川省哲学社会科学重点研究基地, 曾两次被四川省社科联、教育厅联合验 收评估为优秀重点研究基地 。 中心立足四川,放眼全国,胸怀世界,团结了国内外一大批郭沫 若研究者,在郭沫若研究界已有重大影响。

中心现有专职研究人员5人:廖久明教授(主任) 、何刚教授、马文美博士、谭嫦嫦博士、 高菲博士;科研秘书1人:李书华教授 。兼职副主任1人:杨晓军副教授(乐山师范学院文学与 新闻学院副院长) ,兼职研究人员20人 。其中, 国务院特殊津贴获得者、 四川省学术和技术带 头人、四川省有突出贡献的优秀专家各1人,二级教授2人,兼职硕士研究生导师10人。

中心自成立以来 ,校内专兼职研究人员主持了国家、省部、市厅级立项课题100余项(其 中,“ 回忆郭沫若作品收集整理与研究 ”是迄今为止四川省新建本科院校中唯一的国家社科基 金重点项 目 ),出版学术著作30余部(其中,14卷本《郭沫若研究文献汇要》2014年获四川省 第十六次哲学社会科学优秀成果二等奖,《鲁迅<藤野先生>探疑》2023年获四川省第二十次哲 学社会科学优秀成果二等奖) ,发表科研论文500余篇。立项资助了包括中国社会科学院、四川 大学、 中国人民大学、 中国科学技术大学、 中央民族大学、西安交通大学等单位的项 目300余 项,并取得了一些重要研究成果。

中心在注重学术研究的同时,注意服务于地方文化建设 。在乐山市委宣传部的组织和指导 下 ,2007年与乐 山市 电视 台合作拍摄 了电视专题片《 建 国后 的郭沫若》 ;先后与乐 山市文化 局,乐山市政协学习宣传文史委员会,乐山市沙湾区纪委、政协、宣传部合作出版了《文豪郭 沫若》 (2006年) 、 《郭沫若家世》 (2010年) 、 《郭沫若与廉政文化读本》 (2012年) 、 《文化巨子郭沫若》 (2019年) 、《郭沫若家族史料集萃》 (2020年) 、《郭沫若与中国革命 读本》 (2021年) 、《郭沫若与党的统一战线》 (2022年)等书籍;2012年,为了迎接郭沫若 诞辰120周年,乐山市沙湾区投资4000万修建郭沫若纪念馆,时任中心副主任的陈俐主持了纪念 馆布展内容设计、解说词撰写、组织专家咨询、解说员培训等一系列工作 。纪念馆开馆后,社 会各界高度评价该馆展陈理念先进,学术含金量高,从展陈内容到形式都位居目前全国名人纪 念馆前列 。为了进一步弘扬沫若文化,打造乐山文化人才高地,助推乐山文化强市建设,乐山 市于2017年9月成立了沫若书院,团队成员杨胜宽兼任副院长,廖久明、何刚兼任郭沫若研究部 正、副部长。在乐山市的沫若文化建设中,一直活跃着团队成员的身影。

为了扩大影响,中心大力加强学术交流: 已联合举办学术会议11场,部分专兼职研究人员

前往日本、俄罗斯、法国参加了国际学术会议,先后邀请了国外知名学者顾彬、马利安· 高利

克、岩佐昌暲、藤田梨那等10余人到中心进行学术交流。

在人才培养方面, 中心专职研究人员迄今已指导学生发表郭沫若研究的学术论文20余篇 。 2011——2015年在中心勤工俭学的邹佳良,读本科期间发表郭沫若研究论文4篇,其硕士、博士 毕业论文分别是《国民革命的梦与醒——郭沬若的北伐体验与其民众革命观的确立》 《国民革 命与“革命文学家 ”郭沫若的生成》。

四川世界遗产普及基地

联系人:乔老师 联系方式:18565356513

四川世界遗产普及基地是中共四川省委宣 传部、 四川省社会科学界联合会于2014年联合 认定的科普基地,依托单位为乐山师范学院旅 游与地理科学学院。

重点研究内容: 世界遗产资源普查与保护 开发、世界遗产知识科普与研究、世界遗产旅 游管理。

主要成就:

1.整合校内外资源 ,遗产科普活动取得良 好社会效益 。基地整合了乐山师范学院校内科

普资源,联合四川的世界遗产景区峨眉山——乐山大佛景区、都江堰——青城山景区,建立了 世界遗产保护与开发科普专家库,开展了形式多样的科普活动,有力地推动了世界遗产知识的 传播普及,每年的直接受益人群上万人次。

2.推动世界遗产科普研究 ,形成系列成果 。20 19年起 ,基地 围绕世界遗产教育功能 、保 护、科普路径、旅游发展等热点定期发布课题指南,推动世界遗产科普研究,形成系列研究成 果,丰富世界遗产科普研究理论。

四川应急管理知识普及基地

联系人:乔老师 联系方式:18565356513

一.应急管理知识普及基地概况

应急管理知识普及基地成立于2019年12月,受四川省委宣传部、 四川省社科联直接领导, 由乐山师范学院、 乐山市应急管理局、乐山应急管理学会联合创办,致力于服务地方经济社会 发展,适应国家对公共安全应急处置管理的要求, 向社会各界普及应急知识与技能,联合企事 业单位开展专业知识技能培训,为地方应急管理提供基础理论支持与政策性建议。

二.应急管理知识普及基地建设资源

1.科研基础

与乐山市应急管理局 、乐山应急管理学会密切合作 ,综合全校教学与科研资源 ,对外宣 传、开发知识普及培训、拓宽研究领域,为地方经济建设服务。

2.技术支持

乐山师范学院、乐山市应急管理局、乐山应急管理学会共同建设 。乐山市政府提供信息和 资料、应急管理学会提供培训和技术支持。

3.财力资源

上级基地建设经费、学校建设经费、企业赞助经费、承担的各项课题研究经费、社会服务 收入。

4.物资资源

基地建设以乐山师范学院为依托,乐山师范学院拥有教学、实训和食宿等条件。

2021年“5.12”应急救援主题科普宣传活动

西南山地濒危鸟类保护四川省高等学校重点实验室

联系人:郭老师 联系方式:13281329930

四川省高等院校西南山地濒危鸟类研究与保护重点实验室于2014年6月通过四川省专家组的 评审,成为四川省教育厅高校重点实验室 。 中国西南山地是世界生物多样性最丰富、最集中的 地区之一,是国际生物多样性保护关注的热点地区,是许多鸟类的起源地和分布、分化中心, 同时一些鸟类濒临灭绝,因此对西南山地鸟类保护意义重大 。本实验室以中国西南山地鸟类为 研究对象,开展鸟类遗传多样性、鸟类疫源疫病监测与防控、鸟类物种生活史等方面的保护工 作 。探讨种群遗传多样性、生活史特征及受胁机制,为濒危鸟类保护、生态安全和政府决策提 供依据。

实验室具有完成分子生物学研究以及野外监测的主要仪器, 同时与保护区联合建立了野外 研究观测站 。实验室与 四川老君 山 国家 自然保护 区管理局 、 四川黑竹沟 国家 自然保护 区管理 局、马边大风顶国家级自然保护区管理局、 四川鞍子河保护区、邛海国家湿地公园等单位合作 完成科研项目,与四川省野生动物资源保护站、乐山市科技局、乐山市林业局等多处签订协议 共建行业主管部门,充分发挥人才、理念、技术、设备、信息等资源优势,为环境资源保护、 社会和地方经济可持续发展做出贡献; 实验室以服务地方经济建设为宗旨,本着特色发展的原 则,逐步建立联合、开放与竞争运行机制。

实验室现有成员6名,其中博士后1名、博士5名、教授2名、副教授2名,WPA/IUCN-SSC鹑类和雉类专家组成员2名, 中国鸟类学会理事1名, 中国野生动物保护协会疫源疫病监测专业委员 会专家1名,四川省动物学会理事1名,四川省野生动植物保护协会理事1名,乐山市首批高层次优秀人才2名,与武汉大学、美国阿拉巴马农工大学、西华大学、新疆农业大学联合培养研究生导师3名,培养中美在读硕士研究生5名; 由国内外资深鸟类学专家牵头组成的学术委员会委员 9名 。

实验室接受乐山电视台采访鉴定“铁丝鸟巢” 实验室成员在邛海国家湿地公园开展鸟类疫情监测采样实验室成立以来,主持国家自然科学基金项 目4项、省部级项 目10余项、市厅级及横向课 题10余项,共获得科研经费700余万 。先后在核心刊物发表论文30余篇,其中SCI10余篇,专著 1部,获国家发明专利3项,中国鸟类基础研究奖一等奖1项。2018年四川省科技成果鉴定总体水 平为国际先进水平,其中山鹑属的起源、雉科的分类标准达到国际领先水平,获四川省科技进 步三等奖。

学校领导带队赴宜宾老君山鸟类研究基地

实验室主任文陇英教授赴阿拉巴马农工大学 参加研究生开题报告答辩会

实验室成员参加第一届亚洲演化生物学大会

成员参加第十五届全国野生动物生态与资源保护学术研讨会

川南地方品种鸡产业化四川省高等学校工程研究中心

联系人:王老师 联系方式:13541958158

川南地方品种鸡产业化工程研究中心于2014年8月经四川省教育厅批准成立,下文简称“ 中 心 ”。“ 中心 ”依托乐山师范学院,设在乐山师范学院旷怡楼内。“ 中心 ”经8年运行,近五年 凝练出三个研究方向:1家禽分子遗传育种,主要研究沐川乌骨鸡、峨眉黑鸡保种育种过程中存 在的重大遗传问题;2畜禽粪污治理,主要研究畜禽粪污处理过程中污染减控关键技术;3家禽 疫病防控,主要依托乐山师范学院省级指定动物检疫实验室(四川省动物卫生监督所文件,川 动监【2014】62号授权)从事动物流行病学调研和抗体检测。

“ 中心 ”整合乐山师范学院省级指定动物检疫实验室、动植物检疫本科专业实验室、环境 工程本科专业实验室,形成了围绕家禽遗传育种、家禽疫病防控检测、家禽产品检测、畜禽粪 污污染检测与治理等综合服务平台,并将“ 中心 ”研究资源实行开发共享,对外承接行业相关 产品与技术的委托或合作研究,形成了系列科研成果,一方面促进地方品种鸡(沐川乌骨鸡、 峨眉黑鸡) 的保护和开发,另一方面为畜禽养殖业产业化健康可持续发展提供保障。

近五年,“ 中心 ”建设总投入267万元,争取各级各类科研项目63项,项目总经费629万元。 主要形成以下标志性科研成果:

1、完成“沐川乌骨鸡主要种质特性及林下养殖技术研究与集成 ”省级鉴定成果1项(成果整 体水平达到国内先进,在乌骨鸡肤色分子标记研究方面国际先进。);

2 、主持制定 了 四川省(区域 )地方标准《 沐川乌骨鸡饲养管理技术规程》 (DB5 1 1 1/T- 2022) ,参与制定了四川省(区域)地方标准《峨眉黑鸡》 (DB511100/T48-2018)和《山地 及丘陵地区青贮饲料制备技术规程》 (DB5111/T 23-2022);

3、第一单位联合中国农业大学等科研部门完成“ 畜禽粪污处理过程中污染减控关键技术与 装备研发及应用 ”省级成果鉴定( 以印遇龙院士为组长的专家组认为:该成果有实质性创新, 实用性极强,整体水平达到国际先进水平,其中堆肥过程的含碳氮硫污染气体产排机理、污染 原位减控技术达到国际领先水平)。

202 1年 中央一号文件 明确提 出“ 打好种业翻身仗 ”,打种业翻身仗 ,解决“ 卡脖子 ” 问 题的重点在畜牧业 。 “ 中心 ”在地方品种(沐川乌骨鸡 、峨眉黑鸡 )遗传选育与保护开发 、 绿色健康养殖做出了较大贡献 。形成了“ 原种场-推广示范场-科研机构-产品生产与销售 ”四 方 良性互动 , “ 中心 ”位居整个行业核心位置 ,研究平 台实行开发共享 ,对外承接行业工程 技术及相关产品的委托或合作研究,通过委托或合作研究,将技术成果集成示范,形成技术辐 射和应用。

四川乡村教育发展研究中心

联系人:吴老师 联系方式:13808136164

四川乡村教育发展研究中心是基于校级科研机构“ 乐山师范学院农村教育研究中心 ”、 四 川省首批社会科学高水平研究团队“农村教育的历史发展与当代改革研究 ”两个科研平台以及 “ 四川省陶行知研究会农村教育分会 ”、“ 四川省晏阳初研究会乐山分会 ”两个社会学术团体 的工作基础上成立的,这些科研机构与学会平台近年来积累了较为丰富的乡村教育研究经验。

在21世纪之初,我校农村教育研究团队就和国内著名农村教育专家、乐山市教委原主任赵 家骥先生建立了经常性的学术联系,赵家骥先生经常来校指导农村教育研究工作。

2003年, 四川省陶行知研究会农村教育分会成立,赵家骥先生担任理事长,在乐山师范学 院的支持下,开展了丰富的专业活动,在省内外农村教育界产生了较大影响 。原学校党委书记 谭辉旭教授经常带领邹敏、谢艺泉、佘万斌、廖华平、吴永胜等团队成员到沙湾、汶川等地开 展农村教育调研。

2011年4月,杜学元教授来到乐山师范学院担任副校长以后,大大地增强了我校农村教育研 究团队的学术力量。

2011年11月17日, 四川省晏阳初研究会乐山分会在乐山师范学院召开成立大会,杜学元教 授(四川省晏阳初研究会副会长)担任会长 。乐山分会是四川省晏阳初研究会在省内第一个二 级城市分会,主要是对晏阳初研究理论进行学习、研究、普及和宣传 。研究会本着理论联系实 际的科学态度 , 团结晏阳初思想研究工作者 、教育工作者 、乡村建设工作者和社会实践工作 者,对晏阳初平民教育和乡村建设的理论与实践进行研究,吸收其中有益的经验,从而为经济 发展和文化建设服务。

2012年,在谭辉旭书记退休以后,杜学元教授成为我校农村教育研究团队新的领头羊,带 领团队继续在农村教育研究领域深耕细作 。2015年,团队成员完成了“ 乐山市沙湾区农村教育 现代化 ”个案研究(2009年启动) ,有效地推进了乐山市沙湾区农村教育现代化工作。

2015年,在前期各项研究积累的基础上,杜学元教授带领农村教育研究团队申报并成功获 批四川省社科联高水平研究团队——“农村教育的历史发展与当代改革研究团队 ”,从此,团 队有了更高的研究平台 。农村教育研究得到了更加深入的开展,团队通过文献法、调查法、个 案分析法、经验总结法等研究方法有序开展科学研究活动,并基本上完成了第一建设周期的研 究任务,取得了系列有关农村教育的研究成果。

重点研究工作包括:深入民族地区(甘孜-阿坝-凉山州)开展农村教育系列调研,获取县域 农村教育的历史发展和当代改革的一线资料;开展民国乡村教育文献收集与整理工作和“ 晏阳 初年谱 ”研究、“融合教育研究 ”(2015-2018年完成) ;开展乐山市马边彝族自治县教育发展 规划研究、乐山市马边“一村一幼 ”幼儿园质量标准体系研究(2018-2019年完成)。

通过多年的研究,形成了系列农村教育研究成果,主要有:新增国家社科基金项目1项:晏

阳初年谱长编;省部级重点课题2项:西南民族地区乡村教师专业发展支持体系研究——以四川

省为例(2016) ;西南地区大学与中小学教师共同体建构研究(2019) ;新增省社科规划项目 4项: 四川特殊教育史料集成; 中小学教师批判能力建构研究;融合教育视野下特殊教育学校文 化建设研究;全纳与平等:全纳教育本土化的文化适应性研究;主办全国性学术会议2次: “ 当 今农村教育发展问题研究 ”研讨会暨四川省晏阳初研究会年会(2015年) ; “继承与创新 ”教 育学术论坛(2018年) 。完成农村教育系列著作: 《当代农村教育问题研究》 、《农村教育现 代化》 、《教育:沙湾先行——四川省乐山市沙湾区教育现代化进程报告》 、《农村教育现代 化的理论与实践研究》 、《民国乡村教育文献丛刊续编》 (共三十四册) 、《民国时期社会教 育史料续编》 (共四十册) 、《近代女性教育文献汇编》 (共三十册) 、《晏阳初年谱长编》 (上下卷) 、《中国历代教育名著选注》 、《农村学校阅读研究》 、《融合教育研究——四川 省融合教育的有效性分析》 、《农村教育问题专题研究》 《四川特殊教育史料集成》 《中国近 代音乐教育史》 《当代教育热点问题专题研究》 ;并形成系列农村教育主题论文,如《从教育 属性看教育扶贫工作》 、《满足农村人不断拓展其生活空间的教育需要——论农村教育的价值 取向》 、《澳大利亚乡村教师职前培养改革:动因、策略及启示》 、《我国民族地区幼儿教师 跨文化交际能力及其培养》 、《论中国农村教育研究的发展路径》 《浅论晏阳初农村女子教育 思想》 《孔子的农业教育思想及启示》 《论晏阳初的平民教育课程观及其实践》 《从晏阳初百 年人生看乡村教育在乡村振兴中的当代价值》 《论晏阳初乡村改造理论的丰富与完善》 《城镇 留守儿童人际交往恐惧感调查与分析》 《评﹤ 中国乡村学校的困境与突围﹥ 》等。

在系列研究成果中,编著《当代教育热点问题专题研究》 获省第十七次社会科学优秀成果 奖三等奖(2016) 、《对接基础教育:地方高师院校师范生职业能力培养改革与实践》获省第 八届高等教育优秀教学成果奖二等奖(2018) 、“基于残障学生教育康复需求的特殊教育专业 综合改革的探索与实践 ”项目获省第八届高等教育教学成果一等奖(2018) 、《教育:沙湾先 行 — 四 川 省 乐 山 市 沙湾 区 教 育 现代化进程报 告 》 获 市第十 六 次 哲 社科 学优 秀 成 果 二 等 奖 ( 2 0 1 6 ) 、 《 农 村 教 育 现 代 化 的 理 论 与 实 践》获 市 第 十 七 次 哲 社 科 学 优 秀 成 果 一 等 奖 (2017) 、《晏阳初年谱长编》获省第十八次哲社科学优秀成果奖一等奖(2019)。

2020年12月1日,四川省教育厅下发批文,批准立项建设“ 四川乡村教育发展研究中心 ”为 四川省高等学校人文社会科学重点研究基地。

四川省预制舱式电力设备工程技术研究中心

联系人:蒋老师 联系方式:18283317265

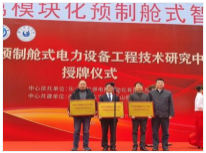

四川省预制舱式电力设备工程技术研究中心在2021年12月3日获得四川省科技厅发文成立 。 该中心由乐山一拉得电网自动化有限公司、西南石油大学和乐山师范学院共同建设 。根据四川 省科技厅关于工程技术研究中心的排他性的规定,该中心是四川省唯一的预制舱式电力设备工 程技术研究中心。

该中心立足进行环保型非金属模块化智能预制舱式变电站的相关技术研发,设备制造,标 准制定,成果转化及变电站建设等任务,得到市场的认可和广泛推广使用 。 目前,正申请多项 技术专利。

乐 山一拉得 电 网 自动化有 限公司简介: 乐 山一拉得 电 网 自动化有 限公司成立于1998年12 月,位于乐山国家级高新区,是一家融现代科学技术和现代管理体制为一体的高新技术企业, 是西南地区最早生产箱式变电站及高低压电气成套产品的生产厂家之一。

公司主要从事研发、制造、销售500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备 及相关产品,提供产品相关技术服务、施工服务; 电力设备租赁及相关技术服务;特种车辆的 组装、拼装;新能源汽车充换电站(点)建设与运营 。主打产品为35kV(10kV)箱式变电站、开 关站、全系列35kV(10kV)高压开关柜、35kV(10kV)真空断路器、消弧线圈、全系列低压成套配 电产品、户外等电位高压带电显示器、低压有源滤波成套装置、无功补偿控制器、多功能数显 表、 电动汽车充电装置等。

公司坚持科技兴企,致力研发新产品、改进原产品,不断为产品注入科技含量 。公司自行 研发的专利产品环保型箱式变电站获得香港博览会金奖,并被第66届国际电工委员会确定为指 定产品,被四川省人民政府授予“ 四川省名牌产品 ”称号;率先推出的环保型非金属模块化智 能预制舱式变电站,得到市场的认可和广泛推广使用 。 目前,公司已取得了自主专利知识产权 近百余项 。“ 一拉得 ”商标也被认定为四川省著名商标、 中国驰名商标,公司产品远销非洲和 东南亚地区。

四川省旅游局遗产旅游研究基地

联系人:邓老师 联系方式:15196416131

“ 乐山师范学院四川省遗产旅游研究基地 ”( 以下简称“基地 ”)位于美丽的峨眉山—乐 山大佛世界文化与自然遗产地、 中国历史文化名城乐山市,最初为由乐山市委、市政府与乐山 师范学院联合发起组建的“ 乐山师范学院世界遗产研究所 ”,于2003年3月13日成立,挂靠在乐 山师范学院旅游与经济管理学院,在学院建立常设机构,是专门从事世界遗产保护、管理和利 用研究的研究机构。2013年4月,乐山师范学院依托遗产所遗产旅游研究成果,成功申报“ 四川 省旅游局遗产旅游重点研究基地 ”。2013年6月,遗产所与华中师范大学国家文化产业研究中心 合作共建“华中师范大学国家文化产业研究中心西南文化遗产研究基地 ”。2018年四川省成立 文化和旅游厅后,更名为“ 四川省遗产旅游研究基地 ”。

基地团队成员以乐山师范学院旅游学院旅游管理、人文地理和城乡规划专业的教师为主,以 课题研究凝聚了乐山师范学院经管学院、体育学院、外国语学院和美术设计学院的教师。基地主 要有遗产旅游、遗产管理和遗产文化创意等三个研究方向。 目前,在三个主要研究方向上研究成 果突出。2004年7月,罗佳明博士出版了我国第一本系统研究中国世界遗产管理的个人学术专著 《中国世界遗产管理体系研究》 (复旦大学出版社) ,在学界、业界和相关政府管理部门产生了 较大影响,并获四川省哲学社会科学优秀成果奖三等奖。2009年9月,邓明艳博士出版了我国第一 本研究遗产旅游的个人学术专著《世界遗产旅游研究》 (中央文献出版社) ,获四川省哲学社会 科学优秀成果奖。四川省学术技术带头人、美术学院李开能教授,20多件中国画创作作品在全国 性展览中展出并获奖,发表美术作品500多件,出版美术作品专著5部。2012年6月,姜敬红教授成 功申报2012年度国家社科基金西部项目“ 中国世界遗产保护法律法规体系研究 ”。2013年6月,邓 明艳博士成功申报2013年度国家社科基金一般项目“旅游目的地文化展示与旅游形象管理突出问 题研究 ”。2014年周 · 特古斯博士成功申报教育部人文社科项目《四川纳日人传统音乐的民族志 研究》 。2019年邓明艳博士的国家社科基金项目以良好等级结题,并于2021年在中国社会科学出 版社出版,该成果获四川省第二十次哲学社会科学优秀成果三等奖。

基地的宗旨是: 贯彻我国政府对世界遗产“保护第一,合理利用 ”的方针,立足于乐山世 界文化与自然遗产地,用全球视野对我国的世界遗产保护管理开展深入研究,推动中国世界遗 产的科学保护和管理,为我国进一步申报更多的世界遗产项目提供帮助,积极探讨世界遗产的 有效利用,促进我国遗产地旅游业的可持续发展。

基地的主要任务是, 围绕遗产管理、遗产旅游和遗产文化创意等三个主要研究方向,针对 世界遗产保护管理和利用实践中的需求,理论研究与应用研究并重,关注文化与科技结合,用 创新驱动研发工作的开展,为政府部门决策管理提供重要的依据,为遗产地旅游和文化产业发 展提供智力支撑 。接受来自遗产地管理、遗产旅游策划、遗产旅游监测和遗产文化创意等方面 的咨询,对遗产资源的管理和经营人员进行培训 。举办报告会、讨论会和讲座等学术活动,协 助培养本科生、研究生。组织和推进国内世界遗产研究机构的学术交流与合作研究。

四川基层公共文化服务研究中心

联系人:王老师 联系方式:15882480435

一、中心概况与人员构成

四川省人文社会科学重点研究基地 — — 四川基层公共文化服务研究 中心( 以下简称“ 中 心 ”),经四川省教育厅批准(川教函〔2014〕462号文件) ,于2014年7月21日正式成立 。 中 心由乐山师范学院和乐山市文化广电新闻出版局共建,是目前全省唯一的公共文化服务应用性 研究实体,在全省具有代表性、示范性、辐射性,中心前身是乐山师范学院校级研究中心—— "非物质文化遗产与文化产业研究中心"。中心是乐山市国家公共文化体系示范项目——"文瀚嘉 州· 百姓直通车"的密切合作单位和重要平台阵地。中心已与地方政府、企业、基层组织等多家 单位签订了合作协议,并在眉山、乐山等地建立了多个基地并授牌。

中心定位:立足川南,服务全省,做好基层政府、文管部门、行业企业的"智库",通过调研 创新、政策献言、体系建设、产品开发、人才培养等形式,发挥津梁作用,满足、反馈基层百 姓公共文化需求。

中心现共有专兼职研究人员10余人 。 中心学术委员会由国家公共文化服务体系建设专家委 员会成员、省市级文化部门和省社科领域知名专家、高校专业学者等11名成员共同组成,另拥 有一支经验丰富、高效合理,兼顾政府、行业、企业、高校领导和专家的顾问委员会队伍。

二、研究目标与服务方向

中心将针对四川省基层公共文化服务中的重点、难点、热点问题,展开应用性研究; 为地 方政府文化发展战略决策提供专业咨询;协助基层文化部门挖掘、保护、传承富有地方特色的 优秀传统文化;探索地方各级文化部门复合性人才培养机制和培训内容新途径;打造人民群众 喜闻乐见的文化产品,普及推广社会主义核心价值观。

具体服务方向:

1.以组织申报"基层公共文化服务应用项目"为纽带, 以一定的经费投入,与地方政府及基层 组织、 团体合作,推出具有中国特色、地域风格的公共文化服务项目,或为之提供专业咨询和 对策建议。

2.协助基层政府和组织探索公共文化服务与文化产业相融合的有效途径,在新型城镇化建 设和社会主义新村建设中构建高实用、具有持久生命力的公共文化服务模式。

3.协助地方各级文化部门挖掘、保存、传承地方特色文化,使地方特色文化进学校、进课 堂。可依托乐山师范学院,与地方政府及相关行业共同筹建非物质文化遗产传习馆。

4.承担对基层文化干部和从业人员进行文化管理 、创意策划 、专业知识等方面 的培训工 作,探索建立校地合作培养、培训公共文化服务人才的长效机制。

5.促进高校与地方图书馆资源的整合,建立基层公共文化服务信息数据库; 为地方政府及 相关行业、企业等提供舆情信息服务。

三、基础设施与阵地条件

中心依托乐山师范学院优越的基础设施和良好的场馆条件及图书资料,为基层公共文化服 务研究及人才培养提供了良好的条件。

1 .乐 山 师 范 学 院沫若 图 书馆 ,馆舍面积近2 . 3万平方米 ,馆藏文献 总量达7 7699 7 7册 (件) ,其中纸质文献1094833册, 电子文献6675144册,拥有《CNKI中国知网》 、《万方数据 库》 、《超星数字图书》等各类型中外文数据库24种;开发了地方文献数据库、郭沫若研究资 料数据库、三苏研究资料数据库等6个特色数据库;设有中心公共文化服务的专业资料室及地方 文献特藏室,收集了全国公共文化服务的图书图书资料。

2.乐山师范学院还建有美术展览馆,多间培训教室、大、小演播厅、报告厅等,具有完备 的全媒体编采、制作的硬件设施和设备,可满足各种类型文化人才的培训需求。

公司主要从事研发、制造、销售500kV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备 及相关产品,提供产品相关技术服务、施工服务; 电力设备租赁及相关技术服务;特种车辆的 组装、拼装;新能源汽车充换电站(点)建设与运营 。主打产品为35kV(10kV)箱式变电站、开 关站、全系列35kV(10kV)高压开关柜、35kV(10kV)真空断路器、消弧线圈、全系列低压成套配 电产品、户外等电位高压带电显示器、低压有源滤波成套装置、无功补偿控制器、多功能数显 表、 电动汽车充电装置等。

公司坚持科技兴企,致力研发新产品、改进原产品,不断为产品注入科技含量 。公司自行 研发的专利产品环保型箱式变电站获得香港博览会金奖,并被第66届国际电工委员会确定为指 定产品,被四川省人民政府授予“ 四川省名牌产品 ”称号;率先推出的环保型非金属模块化智 能预制舱式变电站,得到市场的认可和广泛推广使用 。 目前,公司已取得了自主专利知识产权 近百余项 。“ 一拉得 ”商标也被认定为四川省著名商标、 中国驰名商标,公司产品远销非洲和 东南亚地区。

川西南空间效应探测与应用研究实验室

联系人:青老师 联系方式:15883378921

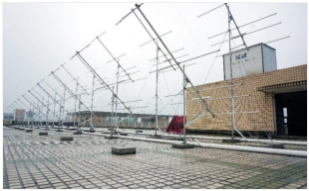

实验室自2016年开始筹建,2017年获批学校 “ 雷达探测与应用研究重点实验室 ”建设, 2020年5月实验室更名为“ 川西南空间效应探测与应用研究实验室 ”,2020年12月获批四川省教 育厅立项建设四川省高校重点实验室“川西南空间效应探测与应用实验室 ”。

目前实验室作为西南地区最大的空间环境观测基地,拥有丰富的观测设备,能够全方位监 测暴雨、雷电及地震灾害的演变过程,服务于各级灾害天气的预警预报 。经过多年建设,实验 室已与澳大利亚阿德莱德大学、台湾中央大学、武汉大学,中国地质大学、 国家地震局及其下 属研究单位、 中国科学院、乐山市气象局和乐山市仿真减灾中心等建立了密切合作关系,多方 共同打造西南地区空间环境监测综合链网。实验室常驻博士教授团队10余人,其中2人获批乐山 市优秀高层次人才,4人获批学校学术技术骨干,学生科研团队30余人,多名学生先后被送往台 湾中央大学交流学习,学生考研录取率近100%;近三年,实验室共获批国家及省厅级项目20余 项,发表高质量学术论文30余篇, 申报专利40余项,各级获奖10余项。

1、灾害性空间环境监测与预报

VHF+流星雷达观测基地 垂向扰动观测站

2、智能控制应用推广项目

智慧养蚕控制系统 特种消防服智能烘干系统 高电压直流无刷电机驱动技术

激光测距及3D成像的光学系统

空间激光通信光学部件互联网自然语言智能处理

四川省高等学校重点实验室

联系人:金老师 联系方式:13438712720

互联网自然语言智能处理四川省高 等学校重点实验室于20 14年7月由 四川 省教育厅发文成立,其前身为乐山师范 学院智能信息处理及应用校级重点实验 室 。实验室依托乐山师范学院电子信息 与人工智能学院(原计算机科学学院) 和计算机科学与技术省级重点学科,是 乐山师范学院重点培育和扶持的科研平 台 。经过多年的建设, 目前实验室已将 研究方向聚焦到以自然语言处理为核心 的人工智能相关领域,包括自然语言处 理、知识工程、多模态交互理解, 以及

人工智能在文化旅游、工业生产、网络安全等领域的应用。

实验室学术委员会由国内人工智能领域知名专家学者组成, 中国科学院院士、武汉大学龚 健雅教授担任名誉主任,成都信息工程大学党委书记周激流教授担任主任 。实验室共有研究人 员30余人,其中教授8人,副教授17人,博士14人,硕士生导师6人,四川省学术和技术带头人后 备人选2人,建成四川省教育厅科研创新团队1个。

实验室拥有场地近1000平方米,建成数据中心1个,拥有由30余台GPU服务器、PC服务器,和 6台图形工作站共同构成的计算平台。另有《现代汉语语法信息词典》 、大规模精深加工的各类 汉语语料库以及知识图谱专用标注工具等,软硬件实验设备设施总价值达1200余万元。

天然产物化学与小分子催化四川省高等学校重点实验室

联系人:陈老师 联系方式:18981380273

天然产物化学与小分子催化四川省高校重点实验室成立于2014年,其前身为生物有机化学 与表面科学实验室(2006年批准为“ 四川省高等学校重点实验室(筹建) ”),是四川省教育 厅和乐山师范学院共同管理的四川省高校重点实验室 。 自成以来,形成了突出的、有一定特色 的研究方向,逐渐形成了酶模拟催化研究、天然产物化学研究、有机合成研究等研究方向,形 成了基础理论研究、应用研究和科教融合等研究团队 。近年来完成和在研国家自然基金立项6 项 、省部级科研项 目10余项 、市厅级科研项 目50余项 ,科研经 费600余万元 。发表科研论文 300余篇,其中核心期刊200余篇,SCI收录80篇,国家发明专利16项。学术团队成员现有团队成 员28人,其中教授12人,副高职称10人,博士20人。四川省教学名师1人,四川省有突出贡献专 家1人 , 四川省学术技术带头人后备人选2人 ,硕士研究生导师8人 。现有实验室20间 ,面积约 800平方米。实验室装备有大型仪器设备20余台(件) ,设备总值1000余万元。

重点实验室主要具有三大功能:

第一,中心具有Bruker AV400双通道全数字化傅立叶超导核磁共振谱仪、TRACE™1310GC- MS气相色谱质谱联用仪、CMOS双光源单晶衍射仪、LCMS-8030液相色谱质谱联用仪和制备色谱 仪,具有强大的有机化合物测试功能,能够服务于科学研究、教学和社会服务。

第二,承担基础理论研究、企业项目开发和新产品研发。

第三,科教融合,服务于学生科学研究、创新创业训练等。

超导核磁共振谱仪 CMOS双光源单晶衍射仪 液相色谱质谱联用仪

跨喜马拉雅研究中心

联系人:刘老师 联系方式:13708130597

跨喜马拉雅研究中心由乐山师范学院、乐山市人民政府、 四川大学南亚研究所缅甸研究中 心三方共建 ,是致力于跨喜马拉雅地区国际政治关系 、经贸合作 、文化交流等研究的高校智 库,重点研究“跨喜 ”区域国际合作发展相关的现实性、前瞻性、战略性问题,为政府和企业 决策提供参考, 旨在推动中国与跨喜马拉雅国家的区域合作 。 中心通过开展各种形式的学术文 化交流和科学研究合作,增强跨喜马拉雅地区人民之间的互信和友谊,促进乐山乃至四川更好 地融入“一带一路 ”倡议,为推进跨喜地区命运共同体建设做出贡献。

跨喜马拉雅研究中心自2016年成立以来,积极探索与跨喜地区高端智库和高校沟通渠道, 目前中心已与瑞典安全与发展政策研究所(ISDP) ,缅甸战略与国际研究中心(CSIS)和尼泊 尔战略研究院(NISS)等高端智库签署合作备忘录 。并邀请了来自南亚、东南亚和欧洲等地区 国家的专家来中心进行学术交流 。 中心积极开展国内学术分享和合作,并邀请了国务院发展研 究中心,四川大学,广西大学和西华师范大学等专家来中心作学术交流和科研合作。

跨喜马拉雅研究中心依托乐山师范学院、乐山市政府和四川大学缅甸研究中心,整合国内 外学术资源优势,与“ 一带一路 ”倡议接轨,瞄准国际学科前沿,增进跨喜地区多方面交流, 促进民心相通,成为跨喜地区民间交流的重要平台 。通过造就一流人才团队,扩大中心学术声 誉,力争把中心建设成为四川省内“跨喜 ”研究的知名高校智库。

跨喜马拉雅研究中心有四个研究方向,分别为国际政治关系研究、经贸合作研究、文化交 流研究和旅游产业合作研究 ,设置对应 的 四个研究 团 队 。专兼职科研人员25人 ,其 中教授10 人,副高11人,助理研究员4人。另设行政主任1人和学生科研助理5人。

藏羌彝走廊民族音乐研究中心

联系人:周特老师 联系方式:18981387691

藏羌彝走廊民族音乐研究中心前身为乐山师范学院音乐学院2009年成立的《少数民族与地 方音乐舞蹈研究中心》 。为彰显区域和研究特色,借鉴费孝通先生在《关于我国民族的识别问 题 》 中提出 “ 藏彝走廊 ”的学术界定 ,而将研究中心更名为《 藏羌彝走廊民族音乐研究中 心》 。2020年中心提升为四川省教育厅人文社科重点研究基地,主要研究方向为藏羌彝文化走 廊民族音乐的田野考察与研究、创作研究、地方音乐研究以及跨文化比较研究等几个方向。

中心团队整了合校内外研究力量, 团队由民族音乐学、作曲理论、 民俗学学科专业背景的 教授、副教授、博士等高学历、高职称,结构合理、学科背景多元优势的科研团队组成 。 中心 还特聘原中国音乐学院院长著名民族音乐学家赵塔里木、著名文化人类学学者色音为学术委员 委员 。近五年来,中心团队在科学研究方面已经承担了《彝族风情》 、《丝路花雨》等国家艺 术基金项目,《四川纳日人传统音乐的民族之研究》等教育部人文社科基金项目 。出版学术专 著2部,在《民族艺术》 、《中央音乐学院学报》 、《民族文学研究》 、《中国音乐》等期刊公 开发表高水平论文十余篇 。2021年面向全国公布研究课题20项,2022年公布20余项,中心团队 创作作品获得了多项奖项,近几年中心举办了较为影响力的 “藏羌彝走廊民族音乐研究与文化 产业建设 ”等学术论坛。

中心一直以来为不断探索藏羌族走廊文化生态保护圈的建立,做好音乐资料基础建设方面 的储备,为藏羌彝走廊文化产业的研究提供资料和研究依据,为带动藏羌彝走廊这一代旅游文 化的发展提供可靠的研究成果,为有力推动全国影响力的创作藏羌彝音乐舞蹈作品奠定扎实基 础。2022年国家民委重点期刊《民族画报》 ,以《深挖音乐文化瑰宝 增强中华文化自信》为题 对中心进行了宣传报道 。 中心调查研究在彰显藏羌彝族群音乐文化特色的研究基础上,不断努 力为筑牢中华多元一体民族音乐格局增添一份学术力量。

乐山市国学普及基地

联系人:刘老师 联系方式:18284380557

乐山市国学普及基地是由中共乐山市委宣传部、乐山市社科联与乐山师范学院共建的乐山市哲 学社会科学普及基地。基地师资力量雄厚,现有专兼职社科普及研究人员15人,其中教授5人,副教 授6人,博士6人,硕士5人,是一支老中青结合的社科普及研究团队。基地以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导,根植中华优秀传统文化深厚土壤,充分发挥中国特色社会主义教育的育人优 势,依托乐山师范学院文学与新闻学院、沫若图书馆、四川郭沫若研究中心、四川基层公共文化服 务研究中心、四川地方文献研究中心、萧萐父与巴蜀文化研究中心等高校和省市级科研平台,组织 沫若艺术团、野酸枣文学工作室、国学工作室、汉服社、戏剧工作室等各种大学生社团,面向乐山 市大中小学生及社会大众开展国学教育普及工作,弘扬中华优秀传统文化。

基地针对社会大众,尤其是各级各类学校师生与机关企事业单位人员的不同特点,采取师资培 训、课程植入、公益讲座、国学讲堂、社科展览、科普资料赠阅等丰富多彩的活动形式开展国学普 及工作,积极探索构建具有高校特色和乐山地方特色的中华优秀传统文化传承发展体系,在教育普 及、文献整理、保护传承、创新发展、传播交流等方面协同推进并取得重要成果。

特殊教育语言智能重点实验室

联系人:张老师 联系方式:13981379272

在融合我校2009年成立的四川特殊教育发展研究中心和2014年成立的互联网自然语言智能 处理四川省高校重点实验室两个教育厅科研平台的基础上,于2022年12月由四川省社会科学界 联合会发文正式公布特殊教育语言智能重点实验室为首批省级哲学社会科学重点实验室(培 育)立项建设单位。

特殊教育语言智能重点实验室是西南地区唯一聚焦“残疾人语言沟通障碍 ”领域的科研平 台 。主要研究方向为面向听障人士的手语机器翻译、面向孤独症儿童的人机智能对话、面向言 语障碍儿童的语言智能训练三个方向 。 旨在成为西南地区顶尖、全国一流的人文社科实验室, 成为国内知名的特殊教育语言智能领域的科学研究中心、学术交流中心、人才培养基地和社会 服务基地。

实验室现有专兼职研究人员51名,其中国家自然基金委优秀青年基金获得者1人,四川省学 术与技术带头人1人、后备人选3人 ,有博士学位的教师21人 。近年来 ,先后承担国家级项 目8 项、纵横向项 目总经费500余万元 。在特殊教育领域的核心期刊《中国特殊教育》 上发表论文 6篇,SSCI期刊论文15篇,在中国计算机学会(CCF)列表认可的人工智能领域期刊和会议上发 表论文50余篇(其中CCF-A论文16篇) ;授权发明专利8项,实用新型专利14项,登记软件著作 权12件。

乐山市廉政研究中心

联系人:彭老师 联系方式:18982262255

为强化服务地方能力,加强校地合作,提升我校人文社会科学研究水平,促进学校政治、法 律、社会、音乐、体育、美术、文学等专业的应用,进一步促进乐山社会政治、经济和文化的发展,推进党风廉政建设和为反腐败工作提供理论、文化支撑。成立“乐山市廉政研究中心”。

一、“ 乐山市廉政研究中心 ”的宗旨

“ 乐山市廉政研究中心 ”立足于乐山,广泛吸收国内外智力资源,弘扬科学、创新精神, 在中国特色社会主义理论体系指导下,积极进行廉政文化的理论研究,不断推出高层次的研究 成果,为地方党政机关党风廉政建设和反腐败工作提供理论、文化支撑,建设较高水平的、具 有地方特色的、在省内外具有一定影响力的廉政研究机构。

二、“ 乐山市廉政研究中心 ”建立的背景

近年来, 中央多次强调“加强廉政文化建设 ”。2005年中共中央颁布的《建立健全教育、 制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》 明确提出,“ 大力加强廉政文化建设,积极 推动廉政文化进社区、家庭、学校、企业和农村 ”。党的十七大进一步强调了“加强廉政文化 建设 ”的重要任务,首次将“反腐倡廉建设 ”与思想建设、组织建设、作风建设、制度建设并 列作为党的建设的重要内容 。“廉政文化建设 ”的提出,表明我们党对新形势下反腐倡廉工作 规律认识的深化 。党的十八大将“干部清正、政府清廉、政治清明 ”确定为反对腐败、建设廉 洁政治的奋斗目标,并用“致命伤害 ”“ 亡党亡国 ”来警示腐败问题的潜在危险 。深入研究廉 政文化建设,对于建立健全有效管用的惩治和预防腐败体系,对于深入开展创先争优活动,具 有重要意义。

三、“ 乐山市廉政研究中心 ”建立的意义

“ 乐山市廉政研究中心 ”以乐山师范学院为依托,能够有效凝聚政法学院、马克思主义学 院、文学与新闻学院、体育学院、美术学院、音乐学院等专业力量,实现政治学、法学、社会 学、思想政治教育、文学、音乐学、美术学、体育学等学科的深入结合,有效推动廉政文化的 理论研究和推广 ,为乐山地方廉政文化建设和廉政文化活动的开展提供充分地理论和实践支 持,提升地方廉政文化研究、教育与宣传水平,推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

四川基层社会风险防控治理研究中心

联系人:程老师 联系方式:15884377768

中心经四川省教育厅批准,于2020年12月1日正式成立,属于四川省教育厅人文社会科学重 点研究基地 。 中心是乐山师范学院设置的、实体性的科学研究机构, 由乐山师范学院领导、建 设和管理,四川省教育厅给予指导和支持,接受乐山师范学院科研处的业务管理。

中心立足基层,主要面向县、乡、镇,特别是农村及少数民族地区 。定位于智库,与政府 部门、省内外高校、社会组织等深度合作,协同实践创新。

中心与乐山市应急管理局、市公安局、市民政局等部门建立了合作机制,并与国际应急管 理学会、清华大学学公共安全研究院、北京大学数字减灾与应急管理研究中心、暨南大学公共 管理学院/应急管理学院、四川大学—香港理工大学灾后重建与管理学院、四川省应急管理学会 等机构与单位,达成了广泛深入合作共识,在全省具有一定的代表性、示范性、辐射性。

乐山市环境监测与污染防控工程技术研究中心

联系人:江老师 联系方式:18728811266

乐山市环境监测与污染防控工程技术研究中心于2024年7月在乐山师范学院揭牌成立,正式成 为乐山市市级科研平台。中心由乐山师范学院联合四川省乐山生态环境监测中心站、乐山市环境 科学研究所共同组建,集高校、科研院所与环境监测系统三位一体,拥有技术、政策咨询、环境 管理等全方位智库,仪器设备先进,多学科交叉融合,针对乐山产业结构和环境现状开展创新性 基础和应用技术研究,解决地方环境监测与污染防控领域的棘手难题。中心成立后,集聚优秀科研人才和先进技术资源,针对环境监测和污染治理中的关键问题展开深入研究,推动科技创新和成果转化,对乐山市大气细颗粒物治理、小流域综合治理、新污染物治理和水生态监测等领域的突出问题开展关键技术攻关,为全面推进美丽乐山建设贡献更多科技力量。

思想政治教育研究中心

联系人:李老师 联系方式:13408335089

“ 思想政治教育研究中心 ”(简称思政中心)成立于2008年,2015年起挂靠马克思主义学 院 。2022年,经四川省教育厅批准为四川省高校省级课程思政教学研究示范中心,系厅级科研 机构 。现任中心主任李军,学术委员会主任郑文杰 。 中心自成立以来,在学校党政领导和科研 部、教学部的指导下, 以促进“课程思政 ”和“ 思政课程 ”建设及服务教学研究为宗旨,开展 了大量卓有成效的工作。

思政中心的定位体现为四个服务:

(1)服务于学校的马克思主义理论学科建设;

(2)服务于“课程思政 ”和“ 思政课程 ”教学改革与研究;

(3)服务于学校大思政的学理支撑;

(4)服务于青年教师队伍的学术成长。 思政中心的主要研究方向:

习近平新时代中国特色社会主义思想研究、高校党建研究、课程思政教学研究、思政课建 设研究、思政中心的发展思路:立足学科建设,凝练科研方向,深化“课程思政 ”和“ 思政课 程 ”教学研究,加强协同研究,注重项目培育,主动服务地方,培养教学科研骨干,加大宣传 力度。

思政中心现有相对固定的科研团队成员,其中教授8人、副教授5人、讲师2人,博士5名、 11名硕士(含2名在读博士)。

行知志愿者服务研究中心

联系人:罗老师 联系方式:13890634560

2020年4月“ 乐山市志愿者服务与研究中心 ”成立以来 ,根据国家、教育部“ 劳动教育 ” “ 志愿者服务 ”相关要求,立足乐山市区主要景区、车站、码头等公共场所以及高等学校校内 志愿服务,开展大学生志愿服务研究,在团省委、团市委的指导下,在学校团委、学工部、教学 部、 地方合作与校友工作办公室等职能部门,以及各教学院的大力支持和帮助下,“ 中心 ”依 托志愿服务项 目 ,通过广泛调查 ,深入 了解 ,根据实 际需求 ,联合相关单位组建教育志愿服 务、文化志愿服务和西部计划志愿服务等专业化的志愿服务团队,持续开展支教、社会实践、 帮扶、抗疫等志愿服务工作。

乐山师范学院自然科学展览馆

联系人:伏老师 联系方式:13281313966

乐山师范学院自然科学展览馆始建于1987年, 由乐山师范高等专科学校、乐山教育学院动 植物标本馆合并发展而来,现馆建成于2015年,展馆面积2180平方米,是一座集动植物标本收 藏与制作、科学普及、教育教学和科学研究等功能为一体的专业展览馆,年接待量超过4000人 次。展馆由动植物标本区、科技展示区、天文与地球科学区、创客空间、多功能报告厅5部分组 成 。动植物标本区共收藏有动植物标本9500余件,其中无脊椎动物、鸟类、两栖爬行类、哺乳 类动物标本1000件, 昆虫类1200件,植物标本7300余件 。展品中有国家重点保护动物63种,其 中国家一级保护动物24种,包括大熊猫、金丝猴、黑叶猴、黑熊、梅花鹿、雪豹、绿孔雀、丹 顶鹤等;植物标本中有珙桐、水青树、领春木、三尖杉、 肉果秤锤树等国家重点保护植物 。科 技展示区由生命科学、数学、声学、光学、能源、 电磁学、力与机械等方面的教学示范与科技 体验设备组成,天文与地球科学区由天体模型区、天文观测区、地形地貌模型区组成,创客空 间涵盖3D打 印 、智 能机器人 、 电工 、车工 、木工等科技创新制作领域 , 多功 能报告厅拥有 60m2LED屏幕,605个观众坐席。

乐山师范学院自然科学展览馆经过三十余年的发展, 已经形成规模较大、种类齐全、历史 久远的专业化展览馆 ,在全省同类高校中名列前茅 。展览馆将在满足学校教学和科研的基础 上, 以儿童、青少年、学生团体、科学教师为主要受众群体,加强各方面建设,加大面向社会 开放力度,达到普及科学知识、宣传自然保护、进行爱国教育的建设目标,建成省内具有一定 影响力的科普教育基地。

川西南体育文化发展研究中心

联系人:张老师 联系方式:13908133255

川西南体育文化发展研究中心是集体育文化研究和传承为一体的科研机构, 由乐山市社科 联和乐山师范学院共同建设 。2023年12月挂牌成为乐山市首批哲学社会科学重点研究基地,为 乐山师范学院体育学院第一个市厅级科研平台 。 中心立足川西南,面向四川,放眼全国,团结 了省内外一大批体育文化研究者, 旨在推动体育文化研究与传承发展。

中心设主任1人、专职副主任1人、兼职副主任1人、科研秘书1人、学术委员会成员7人 。现 有专职研究人员3人、兼职研究人员12人。其中,天府社科菁英2人、德阳市社科菁英1人,教授 4人,博士研究生导师1人,硕士研究生导师5人。

乐山市科技与产业国际化服务协同创新基地

联系人:陈老师 联系方式:18080665918

乐山市科技与产业国际化服务协同创新基地是经乐山市科技局批准的集引才引智、语言服 务和科学研究为一体的市厅级科研平台。

基地将深入探索产教研融合发展新赛道,在教育与科技领域深度谋求科技创新需求、引才 引智合作和语言文化服务等方面的创新发展。

基地围绕三大任务开展工作:

一是引才引智。为全市提供国际人才智力信息咨询及科技中介服务,加速人才智力成果在市内转化推广。

二是语言服务。推动乐山市科技与产业的语言服务协同,协调培养语言服务人才,并就乐山市科教融合服 务产业发展(包含语言文化服务)开展专门课题攻关研究。

三是国际推介。通过对外宣传、形象包装、文案设计等方式,精准高效的为乐山市优势产业、重点企业及 其它相关主体提供高质量的国际推介服务。

特殊儿童教育与康复基地

联系人:向老师 联系方式:13438722570

特殊儿童教育与康复基地是依托特殊教育语言智能四川省哲学社会科学重点实验室、乐山 师范学院特殊教育学院、康复学院和乐山师范学院特殊需要儿童教育康复中心而建,于2023年 12月由乐山市社科联发文正式成立。

基地拥有固定的科普及活动场地;配备特殊儿童心理测评训练系统、听觉评估与康复训练 仪、视听统合训练仪等大型贵重仪器设备17台;基地依托学院建有图书资料室,为科普活动的 开展奠定了扎实的基础。

同时,基地拥有一支学缘和专业结构合理,理论与实践经验兼备的专业队伍,分设“课程 与教学 ”、“ 言语语言训练、“动作康复 ”、“艺术康复 ”、 “情绪与行为康复 ”、“融合教 育教学支持 ”等方向的研究与普及。

硅基材料绿色循环利用四川省高等学校工程研究中心

联系人:胡老师 联系方式:18180059008

硅基材料绿色循环利用工程技术研究中心致力于推动硅产业绿色制造与循环可持续发展。该 中心专注于研究与推广晶硅产业副产物和废弃物的回收利用、生产污染控制及治理、相关催化剂 的研发、硅基材料合成技术等,为光伏产业的绿色循环发展提供坚实的技术支持和人才支持。

中心的主要研究方向包括:

(1)硅产业副产物资源化利用技术: 晶硅生产过程硅渣浆的高值化安全利用技术研发;废 弃硅渣硅粉的拣选回收工艺。

(2)硅产业生产过程中废水、废气的清洁回收及综合治理的关键技术:生产过程中粉尘处 理配套设备及工艺;工业废气的处理技术;工业废气的快速分析技术与分析装备;有机硅废水 及含氯工业废水的梯级处理和循环处理技术; 固液气三相硅废弃物综合处理回收技术。

(3)废旧晶硅光伏电池组件的处理及回收的新型设备与工艺:智能一体化高效自动电池拆 卸装置生产技术;光伏电池组件制备材料优化升级及绿色无害处理技术;封装材料(EVA)的无 害处理技术;硅/碳化硅的提纯分离技术。

(4)建立硅基材料资源化工程 ,延长硅产业生产链: 高附加值有机硅材料合成的新型工 艺; 四氯化硅生产白炭黑的研发与生产关键技术; 四氯化硅生产光纤新型技术的研发与推广; 硅基功能化材料的结构与性能模拟。

乐山市农业固废污染控制与碳中和工程技术研究中心

联系人:马老师 联系方式:18781342296

乐山市农业固废污染控制与碳中和工程技术研究中心( 以下简称“ 工程中心 ”)于2024年 1月经乐山市科技局授牌成立 ,为校企联合共建的市级科技创新平台 。依托单位为乐山师范学 院,联合企业为乐山勤力农业开发有限公司和峨眉山市瑞丰生物科技有限公司。

工程中心立足乐山市,面向四川省,辐射西南地区,聚焦农业固废(禽畜粪污、秸秆) 资 源化利用中存在的系列技术难题、新型污染物(抗生素、微塑料) 的防控问题开展基础理论研 究、新工艺研发以及新技术推广应用,为推动区域性生态循环农业建设和低碳农业高质量发展 提供技术支撑和培养人才。

工程中心拥有近1000㎡的固定研发场所、总价值1300余万元的仪器设备,研发团队由12名 核心成员构成,其中省级学术与技术带头人后备人选2人、乐山市创业领军人才和嘉州科技菁英 3人,高级职称占比58%,博士学历占比75%,平均年龄40.3岁,是一支年富力强、创新能力较突 出、工程应用经验丰富的研发队伍。

峨眉山生物多样性保护与利用实验室

联系人:周老师 联系方式:13981341680

峨眉山生物多样性保护与利用研究所成立于2008年,是与四川省自然资源研究院合作共建 的校级重点实验室, 旨在围绕峨眉山区域独特地理和生态条件,丰富的动植物资源,开展区域 特色动植物资源保护、开发与利用,区域土壤与生态可持续发展等研究 。主要研究野生动植物 资源的保护与利用,包括野生珍稀(濒危)动植物资源调查、保护和繁育,野生动植物资源的 分类和系统进化 ,野生动植物资源驯化和产业化开发等; 区域特色经济植(作 )物资源(基 因 )发掘与利用,包括特色果树、 中药材、特种稻等植(作)物优异资源的发掘,采用现代生 物技术,培育优良植(作)物新品种,产业化应用; 峨眉山生态与微生物学研究,包括峨眉山 土壤微生物和内生菌在促进植物对生物及非生物胁迫抗性改善等的互作机制研究,动植物个体 和群体对胁迫环境(高寒、干旱等)适应,高山/亚高山生态系统格局和动态对全球变化的响应 等生态学研究。

现有研究人员11人,其中教授2人,副教授6人,博士后1名,博士8人。四川省学术与技术带 头人后备人选2人,乐山师范学院学术与技术带头人2人,学术与技术骨干2人,乐山市优秀高层 次人才乐山市专家评议(审)委员会委员4人。

研究所有实验室面积约200平方米,拥有紫外可见分光光度计、人工气候箱、PCR仪、荧光 成像系统、酶标仪、植物光合作用仪、根系监测系统、土壤养分测定仪等植物生理学和分子生 物学实验设备,价值300余万元。2017年以来,研究所成员共主持各级在项目32项,其中国家自 然基金项目1项,四川省科技厅等省级项目4项,市厅级23项,科研经费合计200余万元。获市政 府奖励1项 , 出版专著1本(《峨眉山常见药用植物彩色图谱(参编) 》 ) ,在《Annals of Botany》 (2区) 、《Mitochondrial DNA Part B : Resources》 、《Journal of Biobased Materials and Bioenergy》 、《分子植物育种》 、《杂交水稻》等国内外期刊发表学术论文 35篇,其中SCI/EI收录24篇,北大核心7篇,出版专著2本,获授权发明专利8项。指导学生发表 论文18篇,指导学生获授权专利11项。

四川民族地区乡村数字化教育研究中心

联系人:唐老师 联系方式:13056401936

四川民族地区乡村数字化教育研究中心是经乐山市社科联正式发文成立的乐山市首批哲学 社会科学重点研究基地,办公地址位千乐山师范学院特教B栋。主要在以数字化教育赋能四川民 族地区乡村教育方面展开相应的理论和实践探索。

中心挂靠千乐山师范学院教育科学学院,中心成员包括我校知名教育信息技术专家、教授, 在国内外重点大学获得教育信息技术领域的学士、硕士和博士学位,本团队致力千民族地区或乡 村地区的教育信息化研究。中心融合了教育技术、计算机科学、教育学、心理学等四个学科的研 究力量,其中教授1名,副教授3名,博士5名,在读博士2名,团队成员共计13名,致力千民族地区 教育信息化、乡村学校数字化转型、信息时代乡村学校师生心理健康等领域的研究。